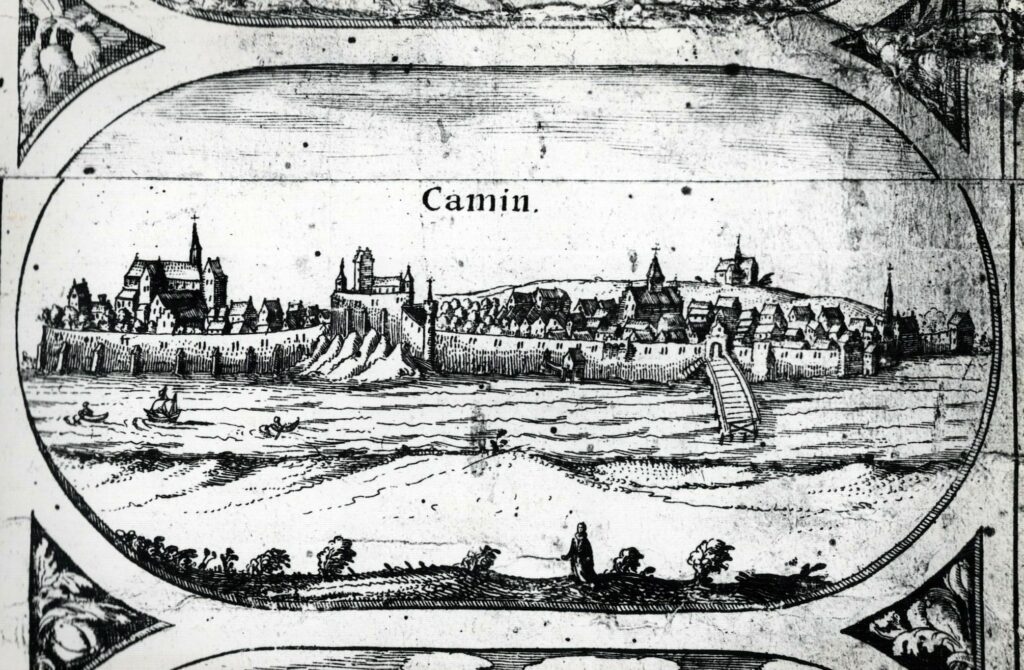

Ab dem beginnenden 12. Jahrhundert bildete der auf einer natürlich geschützten Landzunge an der Odermündung gelegene Burg-Siedlungs-Komplex Chamin/Kammyn (poln. kamień = Stein) für mehr als 100 Jahre das politisch-religiöse Zentrum Pommerns. Hier befand sich der Sitz der pommerschen Herzöge, hier gründete Bischof Otto von Bamberg (um 1060–1139) auf seiner ersten Missionsreise im Jahre 1124 eine oder zwei Kirchen und hierhin verlegte Herzog Kasimir I. (nach 1130–1180) 1176 den Sitz des 1140 eingerichteten pommerschen Bistums. So verwundert es nicht, dass Cammin neben Prag, Breslau, Danzig, Sandomierz und Płock zu jenen Orten gehörte, an welche der Krakauer Dominikanerkonvent – der älteste der polnischen Ordensprovinz – in der Mitte der 1220er Jahre seine ersten Mönche aussandte. Neben dem Danziger (1226) bildete der Camminer Konvent die älteste Dominikanerniederlassung an der südlichen Ostseeküste.

Überblick.

Identifikation

Gründung/Aufhebung

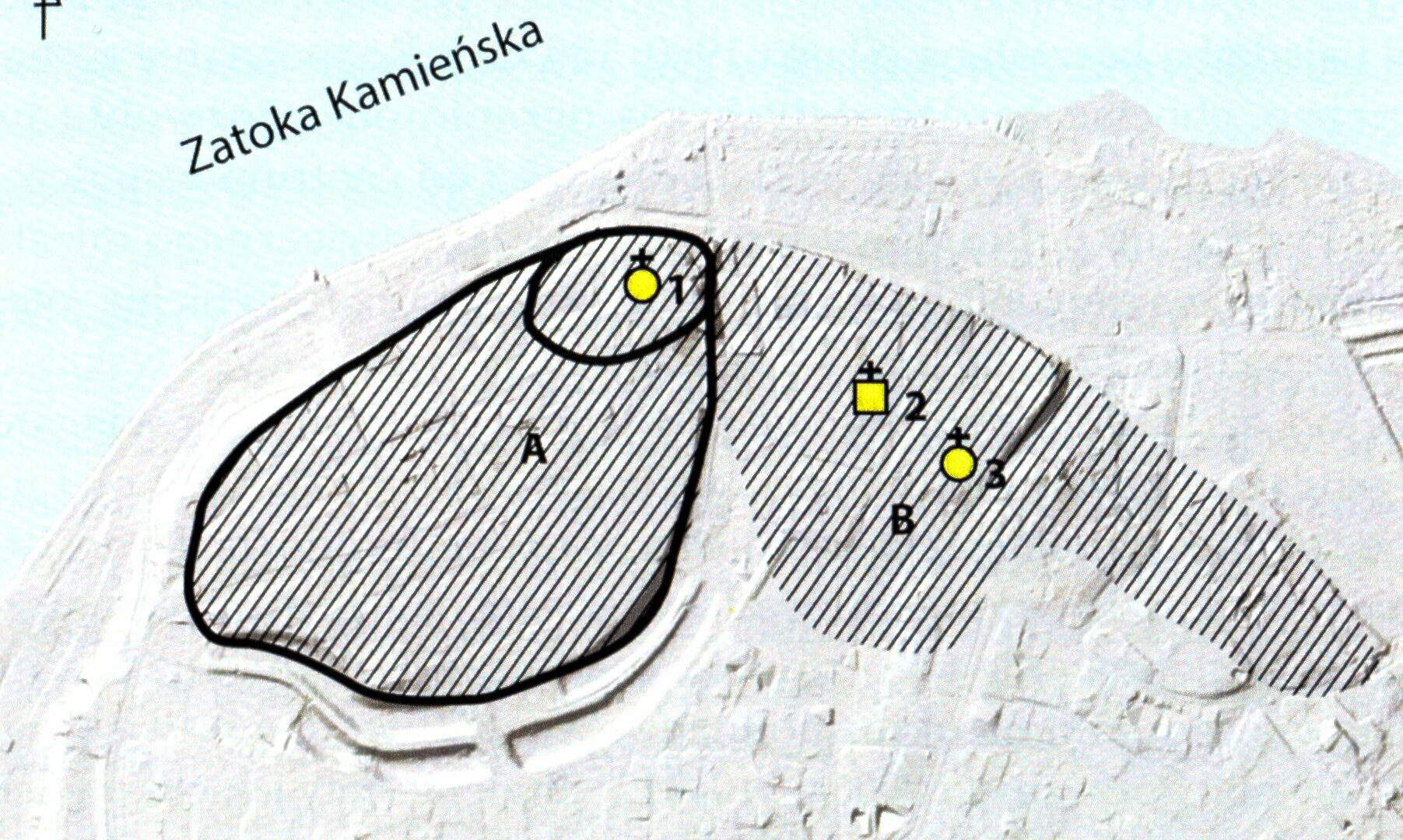

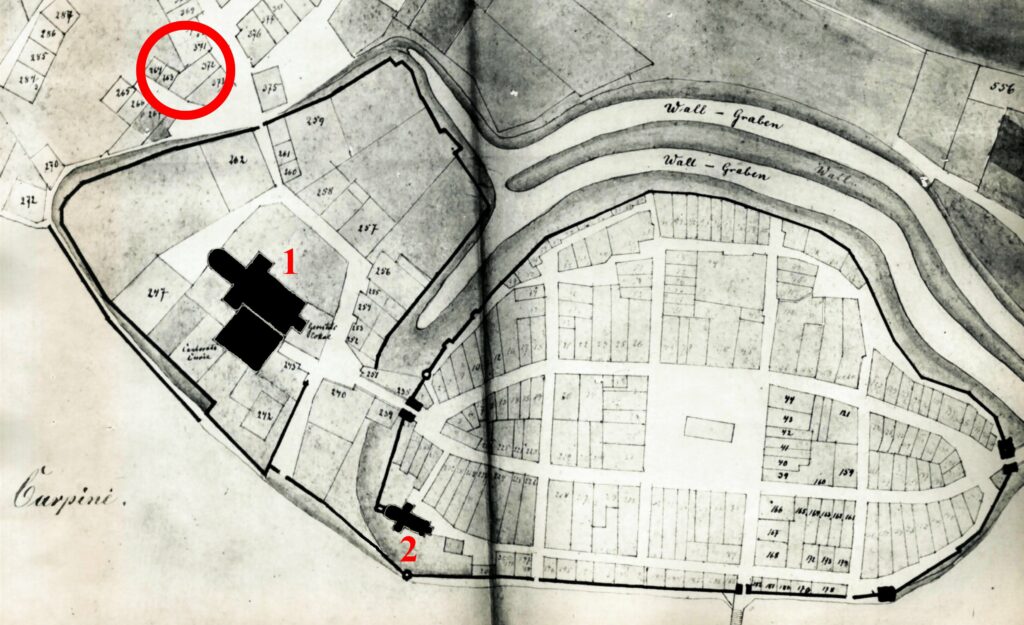

Ortslage

Spätere Nutzung

nach Reformation temporär im Besitz des Domkapitels und Unterkunft für mittelose Bürger; später offenbar rascher Verfall

Weitere Informationen

[1] Andrzej Buko: Najstarsze klasztory dominikańskie w przestrzeni ośrodków wczesnomiejskich na ziemiach polskich. In: Dariusz Aleksander Dekański, Andrzej Gołembnik, Marek Grubka (red.): Dominikanie. Gdansk – Polska – Europa. Materialy z konferencji miedzynarodowej pt.: Gdanskie i europejskie dziedzictwo. Zakon dominikanów w dziejach Gdanska. Zorganizowanej przez klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, z okazji 775-lecia powstania klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku (9–10 maja 2002) (Gdańsk/Pelplin 2003), S. 287–306.

[2] Hans Bütow: Beiträge zur Geschichte der Dominikanerklöster in Pommern. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 46/5, 1932, S. 49–54.

[3] Władysław Filipowiak: Kamień wczesnodziejowy (Szczecin 1959).

[4] Hermann Hoogeweg: Die Stifte und Klöster der Provinz Pommern 1 (Stettin 1924), S. 205–222.

[5] Jerzy Kłoczowski: Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIII w. Nasza Przeszłość 6, 1957, S. 83–126.

[6] Ludwig Kücken: Geschichte der Stadt Cammin im Pommern, und Beiträge zur Geschichte des Camminer Dom-Capitels (Cammin 1880), S. 20–30.

[7] Henryk Kustosz, Artur Sobucki: Odkrycie reliktów średniowiecznego kościoła klasztornego dominikanów pw. św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Wstępne wyniki badań architektoniczno-archeologicznych. Materiały Zachodniopomorskie N. S. 12, 2016, S. 483–546.

[8] Marian Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne (Warszawa 2023).

[9] Marian Rębkowski: Kamień we wczesnym średniowieczu. In: Radosław Gaziński (red.): Dzieje Kamienia Pomorskiego do 1945 roku (Szczecin 2024), S. 25–74.

[10] Rudolf Spuhrmann: Geschichte der Stadt Cammin i. Pommern und des Camminer Domkapitels (Cammin 1924), bes. S. 19.

[11] Johann Joachim Steinbrück: Geschichte der Klöster in Pommern und den angränzenden Provinzen, in so fern die leztern mit den erstern in Verbindung gestanden, von ihrer Gründung bis zu ihrer Aufhebung oder iezzigen Fortdauer, so weit die dabei benuzten Quellen führen (Stettin 1796), S. 24–27.

[12] Martin Wehrmann: Die Niederlassungen der Dominikaner in Pommern. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 12/6, 1898, S. 84–90.